- Todo es materia prima

- Posts

- Todo es materia prima # 49

Todo es materia prima # 49

Controlar la forma, no el sentido (o lo que puede la ficción)

No usar la ficción para decir, sino para escuchar.

En esta entrega:

1. Notas de la semana

2. El Espectador Inquieto recomienda…

3. Mañana es la masterclass!!!!

4. Link a entregas anteriores + Descargable gratuito

¿Qué es la ficción?

Una de las lecciones más importantes que aprendí como artista: controlar la forma, no el sentido. Pulir el relato como si fuera un objeto (Saer) y confiar en que ese objeto entrará en contacto con el lector de una manera única e impredecible.

Confiar, profundamente, en el lector.

Y además, convertirnos en lectores de nuestra propia obra. ¿Para qué? Para permitirnos la sorpresa, la iluminación inesperada. Tejer la ficción para que tenga cuerpo y dejar que ese cuerpo hable, cante, diga. Quitarle a nuestra ficción la responsabilidad de decir cosas que necesitamos (o creemos necesitar) decir.

No usar la ficción para decir, sino para escuchar.

Decidir, con una ferocidad salvaje, no usar nuestra obra como un paquete de mensajería, dejar que nuestra obra sea como una música que (nos) dice, o hace, algo intraducible. Usar las ideas como si fueran materia física—colores, sonidos.

Godard llenaba sus películas de ideas, pero las ideas eran cuerpos, objetos, parte del entramados de signos que no estaban organizados para transmitir un mensaje.

Jean-Luc Godard

En su película JLG/JLG, Godard decía que, cuando queremos expresarnos, en verdad estamos expresando a todo el universo. Puede ser que la obra diga algo de nosotros, pero dejemos que diga, también, otras cosas; que revele sentidos que no tienen tanto que ver con nuestra personalidad—nuestros pequeños dramas.

No se trata de hacer cualquier cosa. La idea de apertura en el arte no apunta al capricho despatarrado, a llevar la arbitrariedad a un nivel excesivo, absurdo. Se trata, más bien, de no guiar tanto la atención del lector/espectador. Si narrar es llevar al otro por un camino, dejar también que ese camino tenga tropezones, baches, distracciones, y sobre todo, que llegue a lugares que no responden las preguntas más importantes.

La pregunta quién es el asesino no es tan importante. Si escribimos un policial, claro, al final podemos responder quién era el asesino. Pero ¿era eso es lo más importante?

Ejercicio: ejercitar la apertura en la lectura: por ejemplo, leer un policial por segunda vez. Cuando ya sabemos qué pasa en el nivel de lo narrado, de lo que se supone que es más importante (¿quién demonios es el asesino?), ahí podemos poner atención a otras cosas.

Emma Watson en “Harry Potter”

Hace unos años volví a ver una de la saga de Harry Potter y me llamó la atención que, aunque ya sabía quién moría y quién no, la película volvió a agarrarme en el suspenso y la aventura; pude, al menos, reconocer que el mecanismo narrativo no me quería dejar espacio para apreciar detalles supuestamente no tan importantes como, por ejemplo, la gracia de Emma Watson.

Si Psicosis, en 1960, generó sorpresa porque su protagonista es asesinada a la media hora de película, y generó terror, por la forma del asesinato (los famosos cuchillazos en la ducha), hoy, 65 años después, podemos ver la misma película de otra manera. Y no necesitamos que pasen 65 años.

Janet Leigh en “Psicosis”

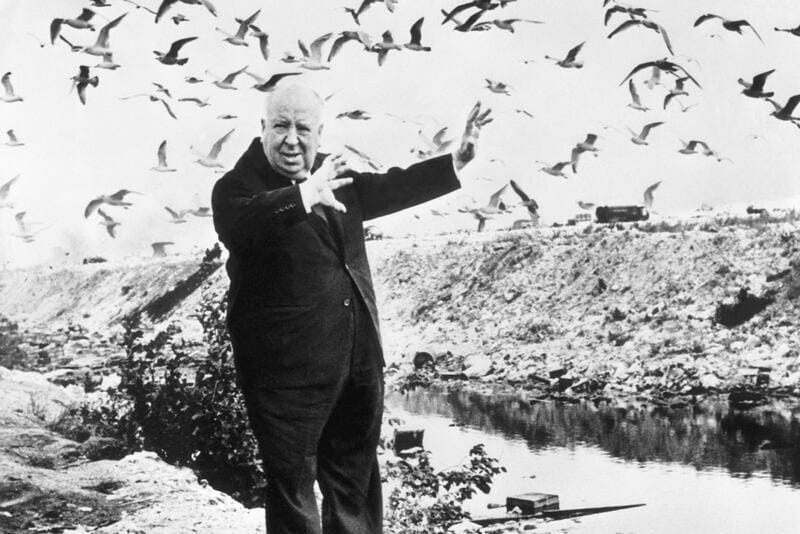

Alfred Hitchcock es en general un buen ejemplo para practicar no la rebeldía sino la libertad que tenemos siempre como espectadores. Veamos por qué…

El mismo director confesó que le interesaba, más que dirigir actores, dirigir a la audiencia—en la biopic que protagonizó Anthony Hopkins (A.H. haciendo de A.H.), hay un momento explícito en que el actor/personaje, fuera de la sala de cine donde se proyecta su Psicosis por primera vez, articula los brazos, como un marionetista que mueve las emociones del público. Entre el disfrute que se le ve a Hopkins cuando actúa y el disfrute que experimentaba Hitchcock con sus juegos retóricos de manipulación emocional, se teje algo—una ternura.

A la salida de algunas proyecciones de Los pájaros, su siguiente película (en la que las aves del mundo, sin motivo aparente, atacan a los humanos), Hitchcock asustaba a los espectadores con unos parlantes por los que salían, inesperadamente, aullidos agudos de cuervo.

Hitchcock y sus aves

Ahora: las películas de Hitchcock, en su momento organizadas para generar (dirigir, manipular) emociones particulares en el espectador, hoy, se nos revelan más ingenuas. El mismo mensaje, leído con delay, es interpretado de otro modo. Claro, ya no somos el espectador de 1960.

Esto no quiere decir que no podamos entrar en el argumento de las películas, y que no puedan, nuestras emociones, ser agitadas por los trucos del suspenso; pero, además, pienso, hoy, habiendo pasado, como dicen, tanta agua bajo el puente (¿qué puente?), podemos, además, percibir, con más facilidad, como diría Serge Daney, lo heterogéneo en lo homogéneo.

“Ver y escuchar lo visible (visible y audible). Ver por ejemplo, con el mismo golpe de vista, el plano de John Ford, el rodaje de ese plano, el caballo, el actor distinto de su rol, el personaje distinto del cuerpo, el ser humano distinto de su función social (…) Es un programa de locos. Es también esa exacerbación de la percepción de lo heterogéneo bajo lo homogéneo lo que hace que pueda existir la crítica. La crítica ve lo “montado” (incluso lo “fabricado”) allí donde los otros ven lo homogéneo (lo “natural”).

¿Quién fue Serge Daney?

Serge Daney

Serge Daney fue un crítico de cine francés, fundador de la revista Trafic y, por unos años, director de la revista Cahiers du cinéma. Tal vez crítico de cine le quede corto, podríamos decir: crítico cultural, o: escritor, pensador, ser humano… Para quien no lo leyó nunca, recomiendo empezar por su texto más clásico, muy hermoso, llamado El travelling de Kapo (lo dejaré en la carpeta de textos recomendados, el link está al final de esta carta). En ese texto, entrecruzado con su historia personal de cinéfilo, Daney hace un planteo sobre la ética de las estéticas cinematográficas. ¿Qué mostrar? ¿Cómo mostrar? ¿Hasta dónde mostrar? ¿Hay un límite más allá del cual el intento representativo pierde ética?

Pienso que el cine, tal vez expresando una arrogancia muy humana, se ha creído que puede mostrarlo todo, revelarlo todo. Con el descubrimiento (la creación) de las retóricas del montaje (el primer plano, la variación de ángulos y distancias, etc.), el cine ha desarrollado la capacidad (o la pretendida capacidad) de mostrar lo imposible de mostrar: el interior del ser humano. La pregunta es: ¿es ese mostrar un verdadero mostrar? ¿O es más bien un intentar mostrar? ¿Acaso un sugerir? ¿Acaso un inventar/idear?

Una cámara que se acerca al primer plano de un personaje apesadumbrado, en sincronía con un rasgido de violín y un gesto actoral de bajar la cabeza, puede arrancarnos una emoción. La pregunta es por la naturaleza de esa emoción. ¿De dónde surge realmente?

Mi opinión (y no es mía) es ésta: la emoción típicamente cinematográfica surge no tanto del encuentro con la profundidad del otro como del encuentro con una idea superficial, reconocible, familiar (y hasta arquetípica), acerca de esa profundidad.

En mi libro El espectador inquieto, y también en el podcast, desarrollo más esta idea: la así llamada identificación puede ser una trampa. Cuando creemos identificarnos con el personaje (digamos, con el otro), lo que en general sucede es que reconocemos una idea que nos resulta fácil de asimilar. No digo que la identificación no sea valiosa, lo que digo es que es un proceso psíquico limitado. Identificarnos con un otro no es lo mismo que escucharle. Identificarnos es reducir su otredad a una idea que nos es familiar. Identificar es reconocer (lo idéntico) y, justamente, cuando nos encontramos con la otredad, lo que no podemos es reconocer. La otredad, por definición, nos hace perder referencias.

Hay una diferencia, para mí bastante clara, entre los movimientos estéticos que buscan representar la profundidad (y cuando hablo de representar, me refiero a: hacer presente, traer a la superficie del lenguaje) y los movimientos estéticos que asumen que la profundidad nunca podrá, por definición, ser traída a la superficie.

Por definición, la profundidad no puede ser expresada en la superficie. Cuando la profundidad es traída a la superficie, deja de ser profundidad.

Un mar de Turner

Como artistas, tenemos la responsabilidad, pienso, de frenar esa compulsión a traerlo todo al frente, a la superficie, al mapa de los reconocimientos, a la mesa donde la vida se vuelve una idea. Y no porque queramos ocultar cosas, sino porque las cosas, las cosas del fondo, cuando las traemos a la superficie, no sobreviven.

La superficie es el lenguaje. Las palabras no son las cosas que pretenden representar. Las palabras son otras cosas que, cuando dejan de intentar representar, se asumen como cosas. Cosas que tocan, cosas que pueden. ¿Qué puede la palabra? ¿Qué puede el cuerpo de la ficción?

El fondo del mar es el fondo del mar. Podremos bajar con cámaras, pero las imágenes que traemos de vuelta son sólo imágenes. La imagen del fondo del mar es solo una imagen del fondo del mar. El relato es solo un recuerdo y el recuerdo, solo un relato.

Tal vez sea una tontería decirlo, pero pienso que lo olvidamos. Olvidamos que el lenguaje representa lo real de modo deficiente, y solo por supervivencia. El mapa no es el territorio. ¡Por dios, el mapa no es el territorio! El mapa solo es una minúscula parte del territorio, una que, sólo por un rato, tiene la misión, valiosa pero descartable, de indicar hacia el territorio.

Por eso valoro tanto, en el cine sobre todo, la distancia. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Para un arte que aprendió tanto a jugar con el primer plano, con el acercarse y el pretender que la distancia física, y sobre todo la cercanía del rostro, significa profundidad, bueno, para ese arte viciado por los supuestos poderes de excavación del primer plano, la distancia se vuelve importante, valiosa. El valor de recuperar la distancia.

Que una película (su cámara, su mirada) decida quedarse lejos de sus personajes en un momento dramático me sigue pareciendo revolucionario.

Germán de Silva en “El limonero real”

La escena del almuerzo en El limonero real (Gustavo Fontán, 2016) es un ejemplo de cómo la atención de la obra de arte puede hacer añicos la idea de lo que se supone importante. Como en un programático intento, para mí bastante logrado, de transponer al cine lo que Juan José Saer probó en su literatura (El limonero real es una novela de Saer), la cámara—más que rebelde, libre, pero también algo rebelde—se posa en los costados de la historia. Los trámites vinculares de esa familia santafecina tienen su valor, pero no monopolizan la atención de la película, que pareciera, casi como una mirada extraterrestre, o bebé, interesarse por otras cosas: la luz, la lluvia, las formas, los movimientos.

Si lo buscamos, el eje dramático de la película sería la tensión generada entre la mujer que sigue duelando a su hijo muerto, y la hermana, o en verdad toda la familia, que espera que ella vuelva—que vuelva de ese proceso de duelo eterno. Hay una celebración del otro lado del río, y la mujer duelante decide, una vez más, no participar. Esa forma (deforme) de prestar atención, tan curiosa, que tiene la película, ¿podría también estar diciendo algo sobre la sensibilidad de un proceso de duelo? ¿Adónde está la atención de esa mujer, que atraviesa el dolor más insoportable? ¿Es esa cámara corrida una suerte de asimilación plástica del modo de percibir de una persona en duelo? ¿Es la presencia del muerto—o de la muerte—lo que motiva esa manera?

Eva Bianco en “El limonero real”

El proceso de duelo parecería, entre otras cosas, muchas veces, detener las narraciones de supervivencia con que se organiza la vida cotidiana. La despedida dura y mientras dura nada nuevo puede ser narrado—vivido. ¿Es por eso que la cámara parece resistirse a seguir el hilo de la narración? El duelo como una pausa de la narración. Un motivo narrativo que le sirve a una forma que prueba con desarticular el monopoloio de la atención.

Si te interesa entrenar tu percepción de espectador inquieto, te recomiendo mucho ver esta película. Si por las noches el sueño te pide o bien la cama o bien los entretenimientos estimulantes de Netflix (el director de la plataforma, creo, afirmó que su competencia no eran las otras plataformas, sino el sueño del espectador), entonces tu misión será ver esta película de día. Hay cine para ver de día.

*

Mañana sábado 30 es la masterclass

Mapas imposibles - El arte de la ficción

Estuve toda esta semana preparando la clase y me emociona compartir lo que voy a compartir porque es una síntesis de muchos años de estudio, experimentación, reflexión y creación.

Ojalá puedas y quieras estar. Es mañana sábado 30 a las 11 hs (hora Argentina), por Zoom.

Si el horario no te conviene, quedará grabada para ver por unos días.

Tanto para estar en vivo como para recibir la grabación, CLICK AQUÍ

¿Te gustaría colaborar con mi trabajo?

Gracias!

¿Qué pasa cuando nos interesamos

por lo que nos pasa?

Si este newsletter te aportó algún valor, si te inspiró o dio algo que puedas valorar, ¿te gustaría compartirlo con alguien que también pueda recibir inspiración y herramientas?

Hasta el viernes próximo!

Gracias!!!

Jada

Reply